눈이 펄펄 날리던 날.

서울대입구역 부동산, 은행을 바쁘게 오가며 마침내 ‘우리’가 살 집을 계약했다.

몇년 전, 지금 이 집을 공사하던 터를 지나가면서 구조가 너무 좋다며, 우리가 결혼하게 되면 여기에 살면 좋겠다고 말했었는데. 지나가며 흘린 말이 현실이 되었다. 정말 같이 살게 되었다.

우리의 첫 집으로.

작고, 북향인데다 그나마 한 개 있는 엘레베이터도 느려서 답답하고, 2년동안 빌려 사는 집이지만.

그간의 걱정과 이 집마저 오지 못하면 어쩌나 사골국보다 더 찐하게 졸여진 마음이 들어차서인지, 계약할 수 있다는 좋은 소식을 안고 문을 여는 순간 그저 좋아 보였다.

여기구나, 내가 더 어른이 될 공간이.

계약을 마치고 둘이 조금은 피곤하고 지친 얼굴로 완전 진한 핫초코를 사이에 두고 대화를 한다.

많이 싸우겠지? 걱정이다. 니랑 싸울까봐.

오빠의 첫 이야기가 참으로 의외면서도 역시 참으로 현실적이다.

알콩달콩 무엇을 놓고 살 지, 블라인드는 무슨 색으로 할 지, 원목으로 인테리어를 할 지. 하이구 인테리어는 무슨. 현금 올인해서 이제 거지깽깽이인데. 등의 여러 스치는 생각들을 한 방에 정리해주었다. 게다가 우린 4년간 싸운 적이 없다. 일방적인 삐짐은 다분하였어도.

그렇겠지.

많이 싸우고 서운해하면서 그렇게 하루 하루를 마음 쓰이고 지나가기도 하고, 고마워하고 애틋해하며 머무르기도 하고. 그렇게 정신없이 살겠지.

그래도 그 사이에 우리는 지금보다 좀 더 자라있겠지.

앞으로도 많은 걱정과 할 일이 피곤을 조장해온다.

오늘 이 날을 기억하며 잘 헤쳐나가길.

감사합니다, 하나님.

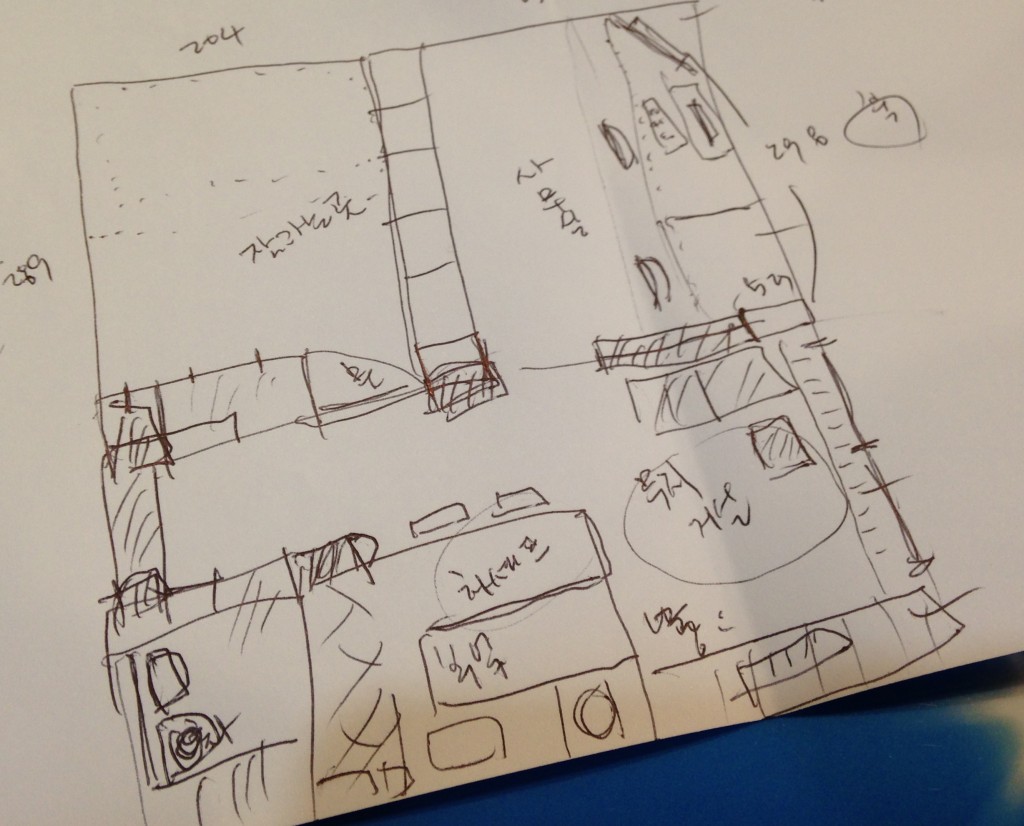

그나저나 어설픈 도면에 적어놓은 단어가 지금 보니 왜케 웃기니.

부엌이란 말 대신, 저긴 오빠 공간이니까 ‘차셰프’

침대 하나 들어가면 끝인 공간이여서 ‘잠 자는 곳’

둘이 나란히 일만 하겠다는 의지로 적은 건가, ‘사무실’

거실이라고 하기엔 작아서 민망하지만, 여튼 그렇게 꾸미고 싶은거지? ‘무지(MUJU)거실’

살림을 부탁해 주부10단 차솊.