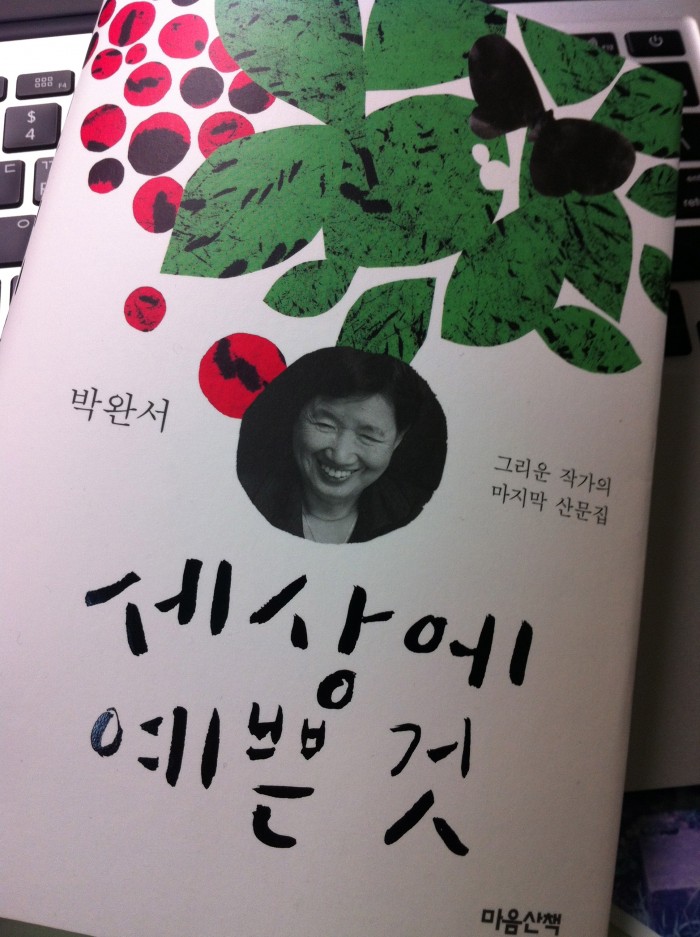

박완서 저

그리운 작가의 마지막 산문집, 세상에 예쁜 것.

에세이, 산문집 등을 즐겨 읽는 편은 아니지만 이 분의 책은 꼭 보겠노라 생각하고 늘어지기 좋은 주말 흐리멍텅한 눈과 초연해진 마음으로 막장을 덮었다.

이 시대의 하극상같은 드라마를 다 겪으셨으면서도 고이 간직하고 계시는 감수성과 표현문체와 생각의 깊이가 이리도 곧고 고우실까 하는 생각이 스쳐갔다. 좋은 이야기는 상상력을 길러주고, 옳은 것을 알아보게 하고, 사람과 사물에 대한 사랑의 능력을 키워주고, 보다 나은 세상을 꿈꾸게 한다. 이런 이야기를 들려 주실 분이 하늘에서 투닥거리는 세상사를 훑어 보시며 잔잔하게 미소짓고 계실 생각을 하니 참 아련하다. 40대 평범한 주부의 손 끝에서 이야기의 힘을 느낄 수 있었던 원동력은 회색빛으로 물든 20대 청춘과 기억하고 싶지 않은 시대의 기억조각, 좋은 이야기가 풍부한 성장 배경을 꼽으셨다.

“40세에 첫 소설을 쓰고 나서 다시 40년 가까이를 더 살았으면서도 나는 내가 아직도 충분히 젊다고 생각하는데 그것도 이야기의 힘이라고 생각한다. 여기서 젊다는 건 체력이나 용모를 말하는 것이 아니라 좋은 것을 좋다고 느낄 수 있는 감수성과 옳고 그름을 분별할 줄 알고 옳지 못한 일에 분노하고 부조리에 고뇌할 수 있는 정신의 능력을 말하는데, 이런 정신의 탄력을 유지할 수 있는 비결은 각자 사람에 따라 다르겠지만 나의 경우는 글쓰기가 아닌가 한다.” – 이야기의 힘 –

엄청난 교훈과 깨닳음을 얻을 수 있는 책이라기 보단, 내가 익히 알고 있는 세상의 이치를 이미 통달하고 사신 분의 시각과 마음으로 살펴볼 수 있게 되고, 힘들어 하고 있는 일과 고민에 대한 심적 부담을 쉬이 덜어낼 수 있도록 흘려 보낼 여유를 안겨주는 이야기들로 가득하다. 내가 지금껏 살아 온 인생의 2배 이상을 더 사신 분의 말에서 어찌 토시 하나 빼고 넘겨짚을 수 있을까. 한 글자 한 글자 씹으며 넘겼다.

“이 나이까지 살아오면서 깨달은 소중한 체험이 있다면 그건 시간이 해결 못할 악운도 재앙도 없다는 것이다. 그렇다면 시간이야말로 신의 다른 이름이 아닐까.” – 시간은 신이었을까 –

시간이 약이지, 알긴 하지만 그 누가 말한들 진심으로 동의할 수 있을까. 험하게 더디게 지나간 세월의 흔적으로 이야기하시니 마음으로 머리로 아. 하는 짠함이 온다. 작가는 사람들에게 무슨 도움을 주냐는 질문에, “마음이 아픈 사람에게는 위안이 되고, 좌절한 사람에게는 현재의 곤경을 뛰어넘을 수 있는 용기를 주고, 절망한 사람에게는 꿈을, 심심한 사람에게는 남은 어떻게 사나 엿보는 재미도 주었으면 하는 게 작가의 바람이지만, 그런 도움은 독자가 구해야 얻을 수 있는 것이지 작가가 억지로 줄 수는 없는 것이다.” 라고 대답하신 부분에선 치유를 위해 책에 파묻혔던 내 기억을 떠올리기도 했다. 구하지 않으면 얻을 수 없는 것은, 눈으로는 책을 본다 한들 마음을 들춰내며 몰입하지 않으면 작가의 진정성이 담긴 메시지를 받지 못하는 것에도 적용되는 것 같다. 연령층, 남녀노소를 막론하고 많이 읽히기를 바라며 산문집의 제목이 된 이야기 중 일부를 다시 적어 본다.

” (중략) 마지막으로 그를 본 게 죽기 엿새 전이었다. 그는 더는 허세를 부리지 않았고 혀가 어눌해져 간단한 대화도 나눌 수가 없었다. 그 용감무쌍하던 사람이 내 손을 잡고 눈물을 흘리는 약한 모습을 보였다. 유학 갔다 급히 돌아와 간병 중인 아들 내외와 5, 6개월쯤 되는 손자가 병실을 지키고 있었다. 며느리가 어려운 시중을 들고 있었고 어젯밤을 어머니 곁에서 꼬박 새웠다는 아들은 담요를 뒤집어쓰고 코를 골고 있었고, 그 곁에 아기도 새근새근 잠이 들어 있었다. 병실이 넓고 쾌적해 잠든 아빠와 아기가 전혀 불편해 보이진 않았지만 그래도 병원인데 아기가 거기서 줄곧 있어야 된다는 게 안돼 보였다. 전염병은 아니지만 누군가 아기를 데려다가 잠시 봐줘야 할 것 같은 느낌이 들었다. 그러나 그런 생각이 옳지 않다는 걸 곧 깨달았다. 고통스럽던 병자의 얼굴에 잠시 은은한 미소가 떠오르면서 그의 시선이 멈춘 곳을 보니 잠든 아기의 발바닥이었다. 포대기 끝으로 나온 아기 발바닥의 열 발가락이 “세상에 예쁜 것” 탄성이 나올 만큼, 아니 뭐라고 형용할 수 없을 만큼 예뻤다. 수명을 다하고 쓰러지려는 고목나무가 자신의 뿌리 근처에서 몽실몽실 돋는 새싹을 볼 수 있다면 그 고목나무는 쓰러지면서도 얼마나 행복할까. 병자도 지금 그런 위로를 받고 있음이 분명했다. 아기의 생명력은 임종의 자리에도 희망을 불어넣고 있었다. 찬탄이 절로 나왔다.” – 세상에 예쁜 것 –

무거운 마음을 다른 이의 글로 위안 받는 것. 책을 읽는 이유가 그 외에 무엇이 더 많이 필요할까.